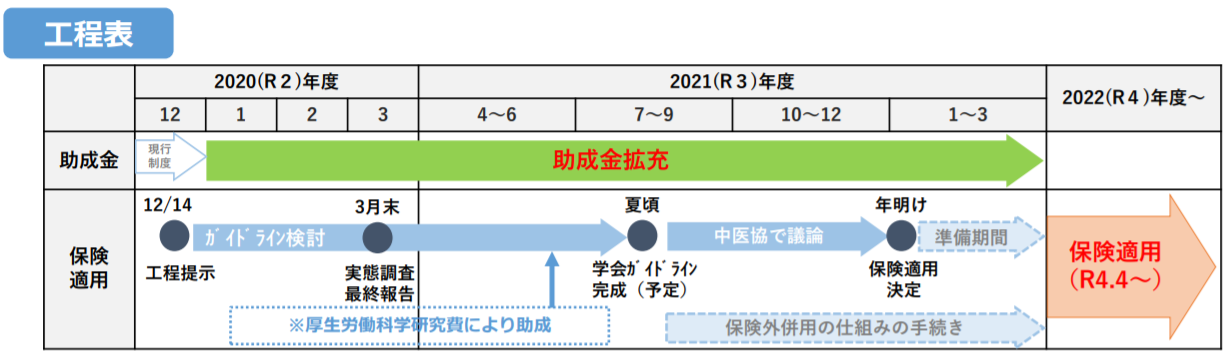

2022年4月から保険適用となる不妊治療。

現在は、2021年に拡充された「不妊治療の助成」を活用することができます。

助成の対象となる治療・回数・金額などをまとめています。

「不妊治療の助成」対象範囲の拡充

2021年1月から、不妊治療に対する助成の対象範囲が拡がりました。

治療終了日が2021年1月1日以降の特定不妊治療を対象に、拡充された不妊治療の助成を受けることができます。

対象年齢は妻の年齢が43歳未満という点は変わりませんが、そのほかに大きく変わった点を以下の表にまとめました。

拡充前と後の違い

| 拡充前 | 拡充後 | |

|---|---|---|

| 所得制限 | 730万円未満 | なし |

| 助成額 | 1回15万円 (初回のみ30万円) |

1回30万円 |

| 助成回数 | 生涯で通算6回まで (40歳以上43歳未満は3回まで) |

1子ごと6回まで (40歳以上43歳未満は3回まで) |

所得制限については、以前は夫婦で合算した所得額が730万円未満という制限がありましたが、拡充後はこの制限が撤廃され、所得額に関係なく助成対象となりました。

助成額については、以前は初回のみ30万円でしたが、拡充後は初回ではない場合も1回の治療※につき30万円になりました。男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取する手術)の場合も30万円です。

助成回数は、生涯ではなく1子ごとに6回まで助成が受けられるようになりました。

ただし、この助成対象となる回数は、初めて助成を受けた治療期間の初日※の妻の年齢によって異なります。

この年齢が40歳未満の場合は6回まで、40歳以上43歳未満の場合は3回までを助成対象としています。

つまり、助成対象となる特定不妊治療をスタートさせるなら43歳、より多くの助成(回数)を必要とするなら40歳という妻の年齢が、1つのターニングポイントと言えるでしょう。

※治療期間の初日…採卵準備のための薬品投与をスタートした日など

※1回の治療…特定不妊治療の一連の過程

(例:採卵準備のための薬品投与開始から妊娠確認に至るまで)

参照:厚生労働省

「不妊治療の助成」どこで申請・どこで治療?

申請手続きについては、住んでいる都道府県・指定都市・中核市に問い合わせます。

この特定治療支援事業の実施主体は、都道府県・指定都市・中核市です。対象となる不妊治療は指定医療機関(事業の実施主体が医療機関を指定しています)で受けることができます。

各自治体による助成内容の違い

自治体によって若干の助成内容(対応)が異なり、なかには年齢制限を設けていない場合や新型コロナウイルスによる治療の延期に配慮した対応策を打ち出している自治体もあります。

事実婚でも対象になる?

厚生労働省の資料によると、助成を受けられる対象者とは“原則、法律婚の夫婦を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする”と記載があります。

対象者

(1)特定不妊治療を受けた夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠

の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者とする。

(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関

係にある者も対象とする。)

(2)治療期間の初日における妻の年齢が 43 歳未満である夫婦とする。

(治療期間の初日の考え方については、7(2)参考。)

申請方法や詳しい助成内容については、各自治体のホームページなどを確認してみましょう。

参照:要領抜粋(不妊に悩む方への特定治療支援事業(令和3年1月1日以降治療終了分))

自治体によって違う?コロナで延期?年齢制限なし?

自治体ごとに内容に違いがあります。

例えば、新型コロナウイルス感染症によって治療を延期した場合の対象年齢を44歳までにする、そもそも年齢制限を設けていないなど、自治体によって対応が異なるため、各自治体のホームページなどを確認してみましょう。

八王子市の場合コロナによる治療延期対応

東京都八王子市では、2020年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦で、2020年度に新型コロナウイルス感染防止のため治療を延期した場合、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までを助成の対象としています。

参照:八王子市 不妊に悩む方への特定治療支援事業

高知県の場合年齢制限なく助成対象に

高知県の場合、そもそも年齢制限がありません。

1子ごとに6回まで助成が受けられ、夫または妻のいずれか一方が高知県内(高知市を除く)に住民票があることなどが対象となっています。

参照:高知県 不妊に悩む方への特定治療支援の拡充について

保険適用はいつから?

国が検討している特定不妊治療費助成の保険適用の開始は、2022年4月が予定されています。

治療中の場合など、年度をまたぐ治療については助成金が支給されるようです。

現在、不妊治療は一部を除いて保険適用外ですが、保険が適用されれば自己負担額は原則3割となります。

また、出産前に受精卵の異常を調査する「着床前診断」は“命の選別につながる”という理由から保険適用は見送られる予定です。

【こちらの記事も合わせてどうぞ】

出身は茨城県。園児の息子が1人。

趣味は漫画・アニメ鑑賞。

オタク気質で、息子に買い与えたはずのミニカーに私がドハマりし、いつの間にか立派なミニカーコレクターに。

好物はフライドポテト。減量を諦め、現状維持に励む日々。